Artículo de la periodista Patricia Kolesnicov, con fotografías de Enrique Rosito e infografías de Gerardo More y Paula Simonetti, publicado en la revista Viva (suplemento dominical del diario Clarín), correspondiente al día 12 de octubre de 1997, páginas 74 a 88, Buenos Aires, Argentina.

En 1861 un terremoto destruyó la ciudad. Murieron más de 5000 personas. Ahora un grupo de arqueólogos está buceando en ese pasado. Ya encontraron el Cabildo, una fuente del 1800, huellas de indios del siglo XV y los secretos de la Iglesia de San Francisco. Bajo estas calles de Mendoza hay otra verdadera ciudad subterránea.

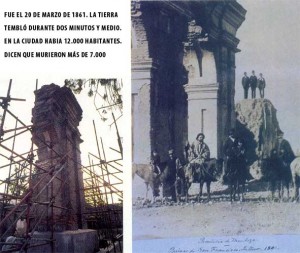

«Y han sido bien castigados… «, escribió en un arco de la Iglesia de San Francisco, en Mendoza. O con mayor precisión: en el escombro de lo que había sido un arco imponente. Estampada entre muchísimos «Pepe y María» y «Egresados», el graffiti apunta a un momento preciso: el terremoto que en 1861 sacudió Mendoza, como quien sacude el mantel de una mesa servida, durante dos minutos y medio. Después de esos 150 segundos interminables, en la ciudad sólo se asomaban del suelo dos edificios resquebrajados y haciendo equilibrio: las iglesias de San Francisco y de San Agustín.

Debajo de pedazos de ladrillo sin sentido, debajo de las columnas partidas como telgopor, debajo de tablas y adobe, se mezclaron los huesos de pobres y ricos, los anillos, las gallinas, las cunas y las tazas. Fue el 20 de marzo de 1861 a las 20.30. La fecha de la muerte de una ciudad fundada 300 años antes. La Mendoza actual —la de la prolijidad y acequias— no surgió de la vieja: los sobrevivientes se instalaron unos dos kilómetros al sudoeste y empezaron otra vez. Borrón y ciudad nueva.

La disposición de los huesos y los objetos ayuda a entender lo que paso en la Iglesia de San Francisco, y que no figura en los documentos de la época», dicen los arqueólogos

Como si el traslado hubiera sido una expresión de la voluntad colectiva, durante años Mendoza vivió de espaldas al terremoto. De boca en boca circularon relatos del drama que se convirtieron en la historia oficial y que no precisaban verificaciones. Hablaban de una novia de blanco, en plena iglesia, que tuvo que escuchar cómo la marcha nupcial se convertía en ruido de techos quebrándose y allí murió, a pedazos sus sueños, su cuerpo y el altar. Circularon también interpretaciones que explicaron el temblor como un castigo divino y recordaban el Apocalipsis.

La nueva Mendoza creció rápido y lo que fuera el centro colonial destruido —Cabildo, iglesia y plaza— quedó dentro de un barrio. La zona se llama «La Cuarta» pero fue conocida como «La Cuarta de fierro»: lugar de malevaje y prostíbulos. Ya en el siglo XX —1955— tiraron San Agustín para hacer una escuela. Lo único que quedó del terremoto fueron las Ruinas de San Francisco. Y, claro, las historias.

«La composición química de los huesos, los pedazos de ollas, los restos permiten entender lo que no dicen los documentos», dice Valeria Cortegoso, que es arqueóloga y confía en que su trabajo —pinceles y palas mediante— podrá dar cuenta de cómo era aquella Mendoza. La joven asegura que esos pedacitos irregulares de cerámica, esas piedras y esos esqueletos le dirán qué comían, cómo se vestían, de qué trabajaban, por dónde transitaban y hasta cómo amaban los que vivían en el poblado antes del drama. Valeria es parte de un equipo, dirigido por el arqueólogo Daniel Schávelzon, que desde 1989 se está ocupando de dar vuelta la ciudad. Literalmente: ahora ve el cielo lo que estaba bajo tierra.

En realidad, los proyectos de los arqueólogos no empezaron con la mirada en el temblor del siglo pasado. Todo fue casualidad: en 1986, Schávelzon fue jurado en un concurso docente en Mendoza. Cuando terminó, una colega lo llevó a un baldío con dos arcos de fútbol, en el barrio La Cuarta.

– Acá tuvo que haber estado el Cabildo — le dijo.

– ¿Y nadie excavó?

– Nadie.

– ¿En serio?

En 1988, el arqueólogo consiguió el apoyo de Guillermo Romero, que era y sigue siendo el secretario de Cultura de la Municipalidad. Cuando Schávelzon y Romero («El Billy») se dieron la mano, habían acordado hacer apenas una pequeña excavación. Desde entonces, la Municipalidad no dejó de aportar a la investigación.

Les fue bien: con el segundo pozo que abrieron —medía un metro cuadrado— apareció el piso del viejo Cabildo. Y, enseguida, la calle que llegaba hasta la fachada del edificio. Donde estaba el Cabildo había funcionado luego un matadero. Y hacia 1930, ese terreno había sido rellenado y convertido en una feria municipal que en 1989 —cuando empezaron a trabajar— llevaba muchos años abandonada.

Hubo sorpresas. Justo en el centro de la plaza principal de la época de la Colonia —ahora plaza Pedro del Castillo— había, como en tanta plaza, una fuente. Pero debajo de ella, el arqueólogo Roberto Bárcena encontró otra, de 1930. Que está construida directamente sobre otra de comienzos de 1800, que vio el paso del general San Martín y se sacudió con el terremoto.

Junto a las fuentes hay un antiguo acueducto. Decidieron que valía la pena mostrar todo eso y construyeron una cámara bajo tierra —un lugar frío, con temperatura, luces y ruidos controlados— a donde se puede entrar a ver las fuentes. Cuando cimentaban la cámara tropezaron con un obstáculo. Sobre un piso de un nivel inferior al de la fuente más antigua había una extraña formación de barro cocido. El equipo de detectives del pasado frenó la pala y miró con cuidado: era un hornito de la etnia de indios huarpe, que supo habitar esas tierras antes de la Conquista. Los análisis permitieron determinar que los indios cocinaron allí en algún momento anterior al siglo XV, cuando aún Cristóbal Colón no había puesto pie en ningún bote.

Los pisos de baldosa criolla —cuadrada y chata— del Cabildo, partes de la vereda y algo del matadero también quedaron al descubierto. Como una cúpula sobre las ruinas, se construyó el Museo del Arca Fundacional, que se inauguró en 1993. Los pisos del Museo son de peque ñas piedras blancas y tablones: falta excavar el 90% y optaron por dejarlo así, listo para hacer pozos nuevos.

Después de tanto éxito, solo fue cuestión de levantar la cabeza para ver que ahí, frente a una de las esquinas de la plaza, estaban las ruinas. Otra vez negociaron el secretario de Cultura y Schávelzon. Decidieron que, después de cavar, estudiar y sacar huesos y joyas, acondicionarían el sector y lo transformarían en una Plaza de las Ruinas, por donde los mendocinos de este fin de siglo pudieran pasear.

Hoy, alrededor de lo que fue la Iglesia de San Francisco hay una cerca. En ella han abierto una ventanita, por la que los peatones espían. Lo que ven son unos ladrillos enormes —lo queda en pie del edificio— atrapados por estructuras de caños con los que están haciendo una consolidación. Algunas estructuras están rasguñadas por el zarpazo de la tierra. Se ven arcos que se cortan y escaleras a ninguna parte. Se adivinan columnas, coros, naves.

Antes de ser las Ruinas de San Francisco, antes incluso de ser la Iglesia de San Francisco, el lugar fue dominio jesuita. En 1608, la orden recibió la donación de unas casas con su huerta, que estaban a nombre de Inés de León de Carabajal, esposa del capitán y encomendero Lope de la Peña. Por esa época, Mendoza tenía unas 32 casas. José Verdaguer, en su «Historia eclesiástica de Cuyo» cuenta que de esas casas «sólo una o dos están cubiertas de teja y las demás de paja».

Cuando esa primera iglesia empezó a funcionar, sus límites marcaron diferencias sociales: los negros e indios que morían eran entenados fuera de ella. Adentro, los blancos.

En 1645, los jesuitas inauguraron una nueva iglesia, que era más grande. «En lo que sería el crucero de la iglesia, el lugar más importante —dice Schávelzon— apareció un cuerpo todavía cubierto con jirones de un cajón, lo que hablaba de alguien muy importante. Tenía, además, una cruz de plata con el corazón de Jesús. Tiene que haber sido un jesuita influyente, es probable que fuera Pedro Hernández Holguín, el hombre que escribió el primer diccionario quechua-español».

El traslado de la iglesia confundió las jerarquías de la muerte: los viejos entierros marginales quedaron debajo del centro del nuevo templo. «Cuando hacían pozos para enterrar a alguien en la iglesia nueva —explica Valeria Cortegoso— encontraban huesos viejos; los corrían un poco y ponían el nuevo». Así,en la investigación apareció un esqueleto rodeado de huesos grandes, reciclados para servir de adorno. Y, del mismo pozo, salieron medallitas, rosarios y hasta vasijas indígenas. Oriana Pelagatti, una estudiante de Historia que trabaja en el equipo, no se sorprende: «Los jesuitas eran misioneros, tenían indígenas con ellos y era natural que hubiera en sus lugares cerámica indígena», razona.

En 1731, después de que fuertes aluviones dañaran la iglesia, los jesuitas inauguraron otro edificio, el definitivo. Cuando, en 1767, la orden fue expulsada de América, el edificio quedó abandonado y, finalmente, lo ocuparon los franciscanos.

Después, llegó el terremoto.

Y una voz popular dijo:

«Fallecieron miles tantos

que en el pantión no cupieron

y por eso bendicieron

el pueblo por camposanto».

La historia que sabe cualquier mendocino —esa que no quiere verificaciones—cuenta que el temblor fue durante la Semana Santa de 1861 y que terminó con 7.000) vidas. Cuenta, también, que minutos antes un jesuita había anunciado la destrucción de Mendoza en un sermón al aire libre, ante 7.000 fieles. Pero los investigadores —obstinados en verificar— dicen que no fue así. Que ese relato no es la historia.

«Comparando calendarios —detalla Schávelzon— nos dimos cuenta de que el terremoto no había ocurrido en Semana Santa. Ese era un mito que había sido creado por el historiador Félix Frías. Dijimos esto, pero no nos creyeron. Tuvo que venir un hombre del Vaticano con una carta donde lo certificaban». Schávelzon cree que «el error histórico no es casual. Abona las hipótesis religiosas, las que hablan de castigo divino, de pecados. Hay que pensar que estamos a mediados del siglo XIX, la Iglesia ha perdido parte de su poder y venimos del federalismo».

El sermón premonitorio es una figura potente: 7.000 personas —en una ciudad que tenía 12.000 habitantes— bajo el cielo, escuchando a un hombre que les habla del fin. «De dos Mendozas que hay en el mundo una deberá perecer», habría advertido, entonces, el jesuita. Lo contó Pompeyo Lemos, un sobreviviente: «Una hora antes de la catástrofe, más de siete mil mendocinos yacíamos humildemente prosternados en el polvo de la antigua Plaza de Armas, escuchando la palabra de un padre jesuita, tan pronto amenazadora, sentenciosa y precursora de terribles castigos como cariñosa y humilde».

Schavelzon y los suyos no creen en la historia de Lemos porque tiene algunos errores de coherencia y porque, además, las versiones de otras fuentes hablan de un sermón pequeño. «Es posible pensar que no fueron 7.000 y que no hubo ninguna admonición, quizás sólo una imaginación razonablemente exaltada y un poco de confusión: Lemos escribió sus memorias 20 años más tarde.»

Eran tiempos de lucha entre liberales y católicos. En 1828 se habían instalado los cementerios civiles por ley provincial, prohibiendo expresamente sepultar en las iglesias. No era una ley fácil: ponía en juego la vida eterna. Recién se la reglamentó en 1845. Sin embargo, de noche y rápido, muchos se las ingeniaban para dejar a su muerto bajo tierrras de la iglesia. Temían que la mano de Dios no llegara al cementerio civil. «Había rebeliones ante la Ley de Cementerios Públicos», aporta la casi historiadora Pelagatti.

«En ese contexto —dice Schávelzon— el terremoto vino bien para cohesionar el discurso religioso bajo términos que son definitivamente apocalípticos y que resultaron, por lo tanto, indiscutibles. Los relatos de muchos de los cronistas aparecen pegados al Apocalipsis, como si se hubieran encargado de comprobar cómo la realidad había ido cumpliendo el texto.»

Efectivamente, el número de muertos que quedó en la memoria parece sacado de la Biblia. «En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron 7.000 personas; y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del Cielo», está escrito en el Apocalipsis, capítulo II, versículo 13.

Schávelzon sonríe: «Hasta en los congresos de Historia se ha insistido en ese número, pero a la luz de los estudios de hoy, una cifra correcta rondaría las 4.500 víctimas. Era casi el 40 por ciento de la población».

Por supuesto, junto a la historia religiosa hubo un relato científico. El que hablaba de un área sísmica y de los recaudos necesarios para construir en ella. Existió, sí, el anuncio de un temblor. Pero no lo hizo un jesuita sino August Bravard, un naturalista que midió las condiciones de presión y avisó que un movimiento de tierra se venía. No supo cuándo sería: el 20 de marzo de 1861 a las 20.30, Bravard murió sentado en su cama del Hotel de Cactus, en la ciudad que se caía.

Hay, por supuesto, una lectura política. Porque el terremoto es un fenómeno natural, pero son decisiones humanas cómo se manejan las consecuencias y la resolución de mudar todo.

Ese año, 1861, fue una bisagra. En setiembre, los federales que gobernaban fueron derrotados en Pavón y el país cambió. Schávelzon ha pensado en esto: «Con el terremoto había desaparecido no sólo la estructura económica y política de los federales sino también la física. Las familias tradicionales que vivían alrededor de la plaza desaparecieron. No había más plaza ni casas. Se rompió aquella historia de la elite que había heredado de los fundadores un lugar cerca de los edificios del poder. Era el triunfo liberal y los parámetros eran otros: cerca del poder estarían los que tuvieran el dinero, los que pudieran comprar un lugar. Por eso la ciudad vieja no servía para nada y fue mejor dejarla ahí y hacer una nueva».

No fue fácil para los investigadores reconstruir la ciudad anterior. El cambio histórico había hecho incómoda su memoria, por un lado. Y el cambio arquitectónico se había metido en esos pozos donde ellos hurgan. «Encontramos —además de huesos de distintas épocas, vasijas indígenas y joyas españolas, y todo revuelto por los entierros del terremoto— caños de luz, agujeros y postes en el medio de las fosas», dice Valeria Cortegoso.

No fue fácil. Al principio, a los mendocinos no les cayó bien que les anduvieran revolviendo su lugar. «Cuando éramos chicos —cuenta el secretario de Cultura— jugábamos en esas ruinas. En la escalera que va al coro, la única que quedó en pie, se concretó la iniciación sexual de las tres cuartas partes de los mendocinos. Los vecinos tenían miedo de que los arqueólogos fueran a demoler ese testigo de sus vidas».

Mezcla, más mezcla. Un terremoto mezcla todo y las ruinas que lo representan son un lugar de confusión: la muerte, lo sexual, lo religioso. En 1933, en uno de los costados de las minas se construyó una cruz de hormigón. En ese espacio lleno de huesos, transitado de noche por el amor o la urgencia, había hecho una promesa una mujer mayor. Fiel a ella, la señora dejaba flores al pie de la cruz. «Cuando empezaron los trabajos —recuerda Schávelzon— vino a preguntar si la iban a dejar entrar. Le dijimos que sí. Asíque ahí al lado de uno de los pozos, mientras clasificábamos objetos, estaba la señora con sus flores y su promesa».

Cuando los investigadores empezaron a cavar, los mendocinos miraron con otros ojos sus tesoros familiares, sus cacharritos, jarrones, cucharas. Vieron que las cosas que tenían en las repisas eran parte de la historia. Ahora, cuando una empresa empieza a construir en el área fundacional, primero llama a los arqueólogos para que estudien el terreno antes de echar cimientos.

Esta es una ciudad de zonda, ese viento caliente que enrarece el aire y la luz de Cuyo. Los vecinos se sientan en la plaza donde alguna vez se fundó Mendoza —la otra— y saben que debajo del chorrito de la fuente, justo en el medio de la plaza, hay otras dos, que enterró la historia. Hoy los vecinos espían por la ventana de la empalizada y ven los restos entremezclados de un poblado tragado por la tierra en 1861, pero que siempre estuvo ahí. Cerquita de la ciudad de la prolijidad y las acequias.